Красота через границы

20 января, 2017

АВТОР: Александр Чанцев

Рецепция эстетики Т. Манна в творчестве Ю. Мисимы

-

Плохо вы меня знаете, если, восхищаясь эстетической

стороной моего творчества, пренебрегаете и нравственными

предпосылками, без которых оно немыслимо (…)

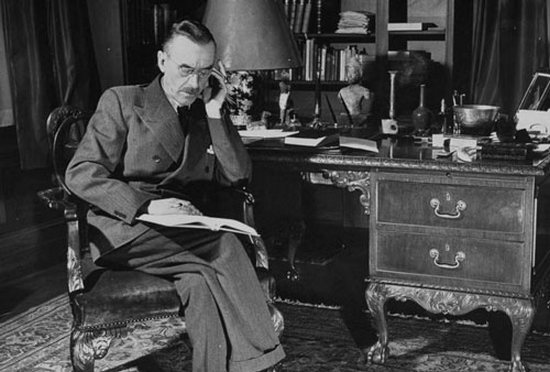

Томас Манн. Письмо г-ну Кинбергу. 1937

При всей оригинальности японской культуры в ней всегда было сильно влияние заимствований. Так, кроме буддизма и даосизма из Индии через Китай и Корею, письменности из Китая, в основном из Китая же было заимствовано большинство ставших традиционно японскими искусств.

А литература нового времени сформировалась после Реставрации Мэйдзи под влиянием переводов европейской и во многом русской литературы, театр – под воздействием знакомства с французским театральным искусством и т.д.

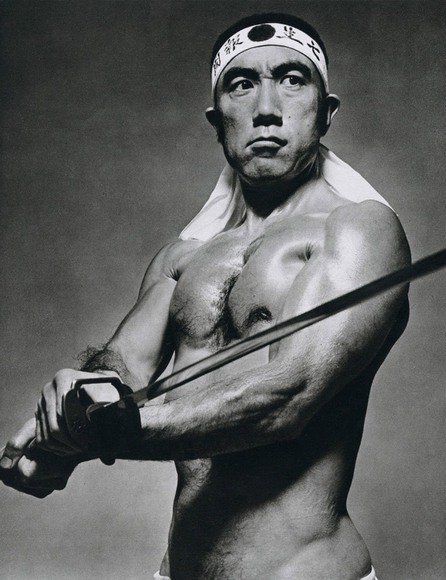

Западное влияние было ощутимо и в ХХ веке – и даже у таких писателей, имеющих имидж сугубо оригинальных и, более того, «западников», как Юкио Мисима.

Для определения генезиса эстетики Мисимы мы сравнили ее с эстетикой немецкого писателя Томаса Манна (1875 – 1955), автора, который, по признанию самого Мисимы, был не только его самым любимым писателем, но тем, кто более всего повлиял на формирования его стиля и эстетики в целом.

В наследии Мисимы, даже среди его достаточно многочисленных эссе и автобиографических материалов, не удается отыскать какого-либо отдельного произведения, посвященного разбору его рецепции творчества Манна и изложению взглядов Мисимы по вопросу эстетики Манна. Однако рассыпанные по отдельным его произведениям высказывания, а также данные, приведенные в «Словаре Юкио Мисимы», дают нам некоторые основания для анализа общего отношения Мисимы к творчеству немецкого писателя, а также для реконструкции воззрений Мисимы на эстетическую систему Томаса Манна.

Известно, что в разговоре с писателем и театральным деятелем Фунабаси Сэйити Мисима сказал, что «считает Томаса Манна лучшим писателем в мире».

В книге «История моих странствий» («Ватакуси-но хэнрэки-дзидай», 1957) Мисима пишет о том, что начал читать Манна в 1951 году, в возрасте 26 лет, и с тех пор постоянно возвращается к нему и перечитывает: «Произведения Манна с тех пор стали для меня идеальной литературой» [1, c. 63]. Там же он пишет о том, что в произведениях Манна «в идеальной гармонии пребывают художественная ценность и вульгарность» [1, c. 64].

Кроме того, в этой книге Мисима указывает то, что привлекало и отталкивало его в Манне:

«Его тевтонская непреклонность и ненужная дотошность далеки от моего собственного характера. Но меня восхитили драматичность его творчества, уникальный характер трагедии в германской литературе и сочетание высочайшего писательского мастерства и чувство дискриминации, граничащее с надменностью» [1, c. 54-55].

В своей книге «Попытка самореконструкции» («Дзико-кайдзо-но кокороми», 1957), посвященной проблемам стиля и разбору творчества Мори Огаи, Мисима пишет о том, что «Золотой храм» был написан под влиянием Мори Огаи и Томаса Манна, а также делает следующее любопытное высказывание:

«Если обратиться к классификации Манна, то преклонный возраст проходит под знаком мужественности, молодость – под знаком женственности, дух является мужественным, а телесность – женственной. В моем стиле я следую тем же путем, что и многие юноши» [2, c. 15].

В эссе «Бокс и литература» («Бокусингу-то сёсэцу», 1955), посвященному своим опытам в боксе, Мисима пишет о том, что под влиянием его любви к творчеству Манна изменился не только его взгляд на людей, но и на искусство.

У Мисимы можно также найти некоторые высказывания о конкретных произведениях Манна. Так в статье «О красоте» («Би-ни цуйтэ») Мисима пишет о том, что если рассматривать «Смерть в Венеции» «с точки зрения чистого искусства», объектом критики Манна «является красота, влекущая к смерти» [Цит. по 3, с. 401].

Название новеллы Манна несколько раз встречается в книге Мисимы «Тело и костюм» («Ратай-то исё», 1959).

В самой же новелле Манна мы можем встретить архетипичный для творчества Мисимы образ Святого Себастьяна, а также греческую символику и упоминание имен Федра и Сократа, что отсылает нас к «Запретным цветам», «Исповеди маски» и другим произведениям Мисимы.

Подробнее об использовании этих образов у Манна и Мисимы мы скажем далее в этой главе

Cледует отметить, что причины использования одних и тех же исторических персонажей и сходства символики у Манна и Мисимы, по замечанию японских критиков, не ясны: напрашивается вывод о том, что образ Святого Себастьяна был заимствован Мисимой у Манна, но прямых тому подтверждений, например, в виде высказываний Мисимы по этому поводу до сих пор не обнаружено [3, c. 400].

Сравнение их эстетик дает все основания полагать, что Мисима плодотворно воспринял многие идеи Манна, использовал их в своем творчестве, переосмыслял их. Это касается таких генеральных для эстетики Мисимы концептов, как тема смерти, телесности, болезни, молодости, гомоэротизма, а также символика прекрасного.

У Манна же Мисима воспринял и греческую эстетику, а также образ Святого Себастьяна.

Это также сопутствующая образам прекрасного символика — солнце, сияние. Тема красоты у Манна сопровождается теми же сопутствующими мотивами, что и у Мисимы, а именно темами нарциссизма, зеркала, физически уродливых персонажей, жаждущих восполнить недостаток собственный красоты за счет приобщения к красоте универсальной, темой двойников и шире — амбивалентности и антиномичности красоты, темой невыразимости красоты традиционными творческими механизмами (в «Смерти в Венеции» и «Докторе Фаустусе у Манна и в «Запретных цветах» Мисимы).

У Манна удается обнаружить даже такие специфические темы, характерные и для творчества Мисимы, как аскетичность красоты (у Манна это знак праведников вроде Иосифа, у Мисимы – самураев и молодых революционеров) и даже темы красоты обнаженных внутренностей (в «Волшебной горе»).

Главным же, что воспринял Мисима у Манна, было само восприятия красоты: ее характеристики (демоничность, внеморальность, порочность), варианты реакции на нее индивида (зависимость от красоты, тираническая власть над жертвами ее чар, тщетные попытки человека наладить с красотой контакт, попытки освободиться от нее, желание отомстить, в конечном итоге убить красоту) и способы реализации (трансцендентность и воплощение в каком-либо конкретном объекте в этом мире).

В реализации этих идей Мисима наследует Манну, как и в главном – в идее соотношения эстетики и этики, преодоления примата красоты над этикой, поиска их гармоничного сосуществования, а также вписывания в мир гомогенной красоты идеи Бога.

Союз духа и красоты разрешил бы самую главную проблему в эстетической системе Манна (да и Мисимы), это было бы универсальным решением. Если бы это воплотилось в жизнь, то результатом была бы не только праведность Иосифа, но и «вливание» в этот мир гармонии («снова пустить в мир»), чуть ли не воцарение рая на земле. Решение это, как сказано, возможно только в человеке.

Это понимает и сам этот человек – Иосиф обеспокоен этой же проблемой:

«Для Иосифа этой пленительной идеей было сожитие тела и духа, красоты и мудрости и взаимоусиливающее сознание того и другого. <…> Иосиф не верил этому; но когда он хотел ощутить свое бытие и тайно ему порадоваться, он вспоминал о кровавом смешении земного с божественным, чувствовал, к странному своему счастью, что и сам он состоит из этого вещества, и, улыбаясь, думал, что сознание тела и красоты должно быть улучшено и усилено сознанием духа, и наоборот» [4, c 333].

Но и даже в образе праведного Иосифа дух и красоту полностью объединить не удалось, единение это было почти достигнуто, но в абсолютной своей форме так и не реализовалось. Поэтому полное и гармоничное слияние красоты и духа невозможны – возможно только «смешение», причем «кровавое», то есть трагическое. Невозможно подобное слияние, представляется, по двум причинам.

Во-первых, один из двух компонентов – красота – абсолютно во всех случаях (будь это праведный Иосиф или уж совсем безгрешная Рахиль) содержит хоть какой-нибудь элемент порочности, болезни, демонизма. Во-вторых, само это слияние возможно только в человеке, а человек также порочен. Вторая причина может быть выведена из первой (человек порочен, ибо красив) или, на более высоком уровне обобщения, из фундаментальных свойств человека: человек не невинен после грехопадения, грехопадение же произошло из-за наделения духа телесностью (то есть по сути первой попытки слияния духа и красоты), а телесность есть сосредоточие красоты, так как красота базируется в теле (Иосиф думает именно о слиянии «тела» и «духа»).

То, что сотворение человека Богом можно трактовать и как первую попытку слияния духа и красоты, находит подтверждение в мысли о взаимовлиянии Бога и человека:

«Для чего же еще, спрашивается, нужен союз? Наказ бога человеку «Будь свят, как я!» уже предполагает освящение бога в человеке и означает собственно: «Пусть я свят в тебе, а потом будь и сам свят!» Другими словами, очищение бога от мрачного коварства и его освящение очищает и освящает человека, в котором, по настоятельному желанию бога, происходит этот процесс» [5, С.263-264].

Таким образом, тотальная (и оттого трагическая) невозможность слияния духа и красоты становится проблемой не только антропной, но и проблемой мира сакрального, то есть проблемой воистину онтологической – из-за несоединимости духа и красоты труднее становится слияние человека и Бога, их взаимное улучшение друг в друге. Здесь стоит заметить, что все проблемы соотношения телесности, духовности, красоты, замысла Бога о человеке и т.д. находят достаточно простое объяснение в сфере традиционной христианской религиозности. Богу ничего не нужно было соединять, ни красоту с телесностью, ни себя с человеком – все было едино изначально.

Единство было нарушено грехопадением человека, в результате которого он отпал от Бога, а внутри у него сделались автономными интеллект, красота, эмоции, воля и т.д., причем и последние также утратили цельность, началась внутренняя борьба интеллекта, эмоции и прочего. Интуитивно человек ощущает, что такое состояние ненормально, смутно припоминает, что раньше было как-то иначе (лучше), но способ возвращения к этому единству представляет для него большой вопрос. В христианстве есть на него четкий и прямой ответ: только через Христа, который есть Путь.

Вопросы же соотношения телесности и духовности, эстетичности и этичности и т.д. – вторичны, однако именно они для героев Манна и Мисимы становятся первичными. Происходит это, представляется, потому что, во-первых, ни Манн, ни тем более Мисима не разделяли традиционных христианских взглядов, а лишь вели свой диалог с христианством, во-вторых, потому что и Манн и Мисима в полной мере являются мыслителями века ХХ, века дисгармонического существования человека1, и такие вторичные для христианства проблемы как автономная красота и воля человека, а также трагическое расщепления этики и эстетики становятся для них первостепенными, привлекают к себе их творческие интенции.

Эксперимент по созданию персонажа, в котором бы гармонично сочеталась красота и дух, поставленный Манном в «Иосифе и его братьях», завершился не совсем удачно. А такие поздние произведения Манна, как «Доктор Фаустус» и «Избранник» дают основания говорить об окончательной неудаче в поиске возможности гармонично объединить красоту и дух, эстетику и этику.

Особенно символична в этом плане повесть 1950 года «Избранник», где герои после многочисленных испытаний, отказа от физической красоты, умаления плоти и за счет истовой религиозной деятельности вроде бы приобщились праведной жизни. Сам семантический анализ финала этой повести говорит о том, что красота отнюдь не сдалась духу: слова «прелесть» и «соблазн», близкие к религиозному термину «искус», а также фраза о том, что «благородство тела» (то есть его красота) сохранилось «вопреки христианским покаяниям души», знаменует то, что красота с ее греховностью может быть лишь отчасти подавлена, «нейтрализована» религиозной этикой, но полностью быть побеждена ею не может.

Красота слишком сильна, слишком сильны сопутствующие ей качества, такие, например, как болезнь. Конфликт между красотой и духом, разрешенный, казалось бы, в «Иосифе и его братьях», возникает здесь снова – и опять не разрешен до конца.

Сочетание духа и красоты, эстетики и этики оказалось в принципе возможно (в образе Иосифа это осуществляется максимально), но не действенно, так как красота все равно оказывается более могущественной силой. Это, безусловно, не такой провал всех эстетических исканий, как в эстетике Мисимы под конец его творчества, когда «красота оказалась фантомом», а сад, символизирующий мироздание, оказался пуст. Однако, самая крупная задача, которую ставил перед собой Манн в создаваемой им эстетической картине мира, все же оказывается нерешенной. Что и оставляет возможность Мисиме впоследствии продолжить свои изыскания примерно с того места, где их оставил Манн, и, заметим, с тем же результатом.

При этом стоит говорить не о заимствовании тем, а об их переосмыслении у Мисимы. Какие-то темы Мисима не воспринял (мотив саморефлексии красоты – у Мисимы красота лишена сознания, мотив принесения красоты в жертву – у Мисимы объект красоты можно убить, но это не есть жертвоприношение), какие-то развил (тема трансценденции и ритуалов приобщения к трансцендентальной красоте), какие-то нюансировал (у Мисимы есть строгая иерархия, стратификация субъектов прекрасного). Нельзя забывать и национальную специфику – так, пытаясь привнести в свою эстетическую систему этический элемент, Манн апеллировал к христианским идеям, а Мисима использовал элементы синтоизма и кодекса бусидо.

То, что, в конечном итоге, оба писателя приходят к одному и тому же выводу (мир красоты не терпит присутствия никакого этического идеала, а мир без этики, с одной красотой, чреват моральным разложением и гибелью для попавшего в него индивида), более всего сближает, как нам кажется, их поэтику.

Примечание:

1 Т.С.Элиот в эссе «Поэты-метафизики» (1924) ввел специальное понятие «распад цельности мировосприятия» (dissociation of sensibility) как определение нарушенной духовно-чувственной цельности бытия.

Литература

1. Мисима Ю. Ватакуси-но хэнрэки-дзидай (История моих странствий). Токио: Коданся, 1982. Перевод мой.

2. Мисима Ю. Дзико-кайдзо-но кокороми («Попытка самореконструкции»). Токио: Бунгакукай, 1957. Перевод мой.

3. Хасэгава И., Такэда К. Мисима Юкио дзитэн («Словарь Мисимы Юкио»). Токио: Мэйдзи-сё:ин, 1976.

4. Манн Т. Иосиф и его братья. В 2 тт. Т.1. М.: Издательство «Правда», 1991.

5. Манн Т. Иосиф и его братья. В 2 тт. Т.2. М.: Издательство «Правда», 1991.

А.В. Чанцев, к.ф.н. Независимый исследователь, г. Москва. Россия. Опубликовано в журнале «Имагология и компаративистика». 2016. № 2 (6)

Путь Мисимы и Путь Майкла Джексона имеют один и тот же вектор и привёл обоих к однозначному результату . Физическое различие в формах результата не меняет суть ставшей перед ними проблемы .Тема довольно интересная ,но требует серьёзной разработки.

Не кажется ли вам странным, что культура и искусство до сих пор озвучиваются на разных интернет-ресурсах как сферы, развивающиеся якобы параллельно друг другу? Ведь на самом деле, это — не рядоположенные (не синонимы и не дополняющие друг друга ипостаси развития человека), а соподчинённые категории (целое и часть). Искусство — это функциональная часть (элемент) культуры в её исконном значении. Если же кто-то пытается воспроизводить нечто некультурного (а бескультурного или антикультурного) характера, то тогда это — уже и не искусство, вопреки мнению некоторых «искусствоведов».

Для ликвидации терминологической путаницы и безграмотности рекомендую к прочтению следующую свою публикацию на данную тему:

Гуреев, М. В. Структура современного культурологического знания. Фундаментальные основания Культуры [Текст] // Культурное обозрение. Информационно-аналитический сборник. – № 5 – Великий Новгород, 2013. – С. 46-51.

Электронная версия: